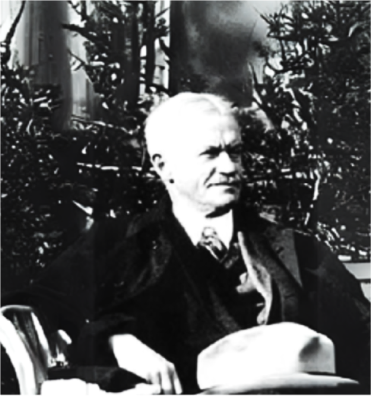

Albert J. Nock

Cet essai est paru pour la première fois dans The Atlantic Monthly en 1936

Texte original en anglais sur le Mises Institute

Traduction : Jacques-Edouard

I

Un soir de l’automne dernier, j’ai passé quelques longues heures en compagnie d’un ami européen qui m’a exposé une doctrine politico-économique apparemment inébranlable dans laquelle je ne pu discerner la moindre faille. Avec beaucoup de sérieux, il conclut son propos: « J’ai une mission à mener envers les masses. Je me sens appelé à me faire entendre du peuple. Je consacrerai le restant de mes jours à répandre ma doctrine au sein de la population de la manière la plus efficacement qui soit. Qu’en dis-tu ? »

Question fort embarrassante s’il en est, notamment compte tenu des circonstances, car mon ami est un homme très érudit, l’un des trois ou quatre esprits de tout premier plan de sa génération que l’Europe ait produits ; alors que moi, ignorant que je suis, j’étais naturellement enclin à considérer chacun de ses mots avec le plus grand respect.

Pourtant, à y réfléchir, même le plus grand esprit ne peut pas tout savoir. J’étais par ailleurs assez convaincu qu’il n’avait pas eu autant d’occasions que moi d’observer les foules, que je connaissais probablement bien mieux que lui. J’ai donc pris mon courage à deux mains et je lui ai rétorqué qu’il n’avait aucune mission de la sorte et qu’il ferait bien mieux de se débarrasser de cette idée au plus vite ; qu’il découvrirait bien assez vite que les masses se moquent éperdument de sa doctrine, et encore plus de sa personne, puisque dans de telles circonstances, le peuple choisit généralement les Barabbas. Je me suis même risqué à ajouter que son idée semblait trahir (il est juif) une méconnaissance certaine de sa propre littérature autochtone. Ma plaisanterie l’a fait sourire et il m’a demandé ce que je voulais dire par là. Je l’ai alors renvoyé à l’histoire du prophète Isaïe.

Il m’a semblé pertinent de rappeler cette histoire dans cette période que nous traversons où tant de sages et de devins semblent comme accablés par l’urgence de transmettre un message aux foules. Ainsi, le Dr Townsend a un message de la sorte à transmettre, tout comme le Père Coughlin, M. Upton Sinclair, M. Lippmann, M. Chase et ses confrères défenseurs de l’économie planifiée. Idem pour M. Tugwell et les partisans du New Deal, ou M. Smith et les membres de la Liberty League – la liste est interminable. Je ne me souviens pas avoir vécu une telle période où autant d’énergumènes proclament ainsi, chacun à sa manière, la Bonne Parole aux multitudes, leur indiquant quoi faire pour être sauvés. Il m’est toutefois venu à l’esprit, comme je vous l’explique, que l’histoire d’Isaïe pourrait apaiser et stabiliser un tant soit peu l’esprit des hommes en attendant que cette tourmente de verbiage tyrannique prenne fin. Je vais reprendre cette histoire et la paraphraser dans un langage courant, puisqu’elle doit être reconstituée à partir de diverses sources. Etant donné que des érudits tout à fait respectables ont jugé bon de publier une toute nouvelle version de la Bible dans le vernaculaire américain, je m’abriterai derrière eux, au besoin, si l’on m’accuse de traiter irrévérencieusement les Écritures sacrées.

La carrière du prophète a commencé à la fin du règne du roi Ozias, vers 740 av. J.-C. Le règne de ce dernier fut exceptionnellement long, presque un demi-siècle, et apparemment prospère. Ce fut l’un de ces règnes prospères, comme celui de Marc Aurèle à Rome, ou celui des gouvernements d’Eubulus à Athènes ou de Coolidge à Washington – des règnes où la prospérité prend cependant fin de manière soudaine et brutale et où tout s’effondre dans un fracas retentissant.

A la mort d’Ozias, le Seigneur a commandé au prophète de prendre la route et de mettre en garde le peuple contre sa colère imminente. « Dis-leur à quel point ils ne valent rien », lui a-t-il dit, « Dis-leur ce qui ne va pas, pourquoi et ce qui adviendra à moins que leur cœur ne change et qu’ils ne se redressent. Ne mâche pas tes mots. Fais-leur comprendre qu’il s’agit là de leur toute dernière chance. Enonce le clairement et répète le sans relâche. Et là il faut que je te signale » ajouta-t-il « que tes efforts seront vains. La classe officielle et leur intelligentsia te tourneront le dos et les masses ne te prêteront pas la moindre attention. Tous ils poursuivront leur propre voie sans dévier d’un iota, et conduiront tout au fracas, et donc tu auras sans doute de la veine si tu t’en sors vivant. »

Isaïe était tout à fait partant pour ce travail – qu’il avait en réalité appelé de ses vœux – mais cette nouvelle perspective donna un nouveau visage à la situation. Cela soulevait la question évidente : « Pourquoi si tout cela était vrai, si l’entreprise était dès le départ vouée à l’échec, pour quelle raison fallait-il l’entreprendre ? « Ah ! » dit le Seigneur, « tu ne comprends pas. Il y a là un Reste, des résidus, comme des vestiges dont tu ne sais rien. Ils sont obscurs, désorganisés, peu articulés, chacun se débrouillant à sa façon. Ils ont besoin d’être encouragés et soutenus car quand tout aura complètement sombré, ce sont eux qui reviendront pour reconstruire une société nouvelle ; et pendant tout ce temps, ta prédication les rassurera et entretiendra leur attente. Ton travail consiste à prendre soin du Reste, alors pars maintenant et mets-toi au travail. »

II

Apparemment, donc, si la parole du Seigneur vaut quelque chose – et je ne prodiguerai aucun avis à ce sujet, – le seul élément de la société judéenne vraiment digne qu’on s’en soucie était le Reste. Isaïe semble enfin avoir intégré la chose ; il comprend qu’il ne faut rien attendre des masses et que si quelque chose de significatif doit advenir en Judée, ce sera le fait de ce Reste. Voilà une idée à la fois étonnante et évocatrice ; mais avant de l’explorer davantage, mettons-nous au clair sur les termes que nous employons. Qu’entendons-nous par les masses et que voulons-nous dire par le Reste ?

Le mot masses est communément utilisé pour désigner des agrégats, des collectifs de personnes pauvres et défavorisées, des travailleurs, des prolétaires, alors que cela ne signifie rien de tel. Cela renvoie simplement à la majorité. L’homme de la masse est celui qui n’a ni la force intellectuelle pour appréhender les principes de ce que nous appelons la vie humaine, ni la force de caractère requise pour adhérer à ces principes de manière stricte et constante comme des règles de conduite. Et parce que ces individus constituent la grande majorité de l’humanité, on les nomme collectivement les masses. La différenciation entre les masses et le Reste est invariablement déterminée par la qualité, et non par les circonstances. Le Reste est composé de ceux qui, par la force de leur intellect, sont capables de comprendre ces principes, et qui par la force de leur caractère, sont capables, au moins en partie, de s’y conformer. Les masses regroupent ceux qui ne peuvent faire ni l’un ni l’autre.

Le tableau que présente Isaïe des masses judéennes est des plus défavorables. À ses yeux, l’homme de la masse – qu’il soit de condition humble ou élevée, qu’il soit riche ou pauvre, prince ou mendiant – s’en sort très mal. Non seulement faible d’esprit et dénué de toute volonté, il en est par conséquent fourbe, arrogant, cupide, dissipé, sans les moindres principes et scrupules. Idem pour la femme de la masse. Elle ne s’en sort guère mieux, partageant toutes les qualités défavorables de l’homme de la masse, auxquelles elle adjoint les siennes : vanité, paresse, extravagance et faiblesse. La liste des produits de luxe qui lui sont familiers est intéressante ; elle rappelle en tout point les pages féminines d’un hebdo du dimanche de 1928, ou l’éventail typique figurant dans l’un de nos magazines prétendument « branchés ». Dans un autre passage, Isaïe fait même allusion à ces manières peu naturelles que l’on désigne aujourd’hui sous les termes de « démarche de garçonne » et « déhanchement de débutante ». Il peut être prudent de nuancer un peu le tranchant d’Isaïe résultant sans doute de sa ferveur prophétique ; puisqu’après tout, son véritable travail ne consistant pas tant à convertir les masses qu’à soutenir le Reste et à le rassurer, il a sans doute estimé qu’il pouvait y aller franchement – et jugé en fait, qu’on s’attendait à ce qu’il le fasse. Cela dit, l’homme de la masse judéenne était sans aucun doute un individu assez répugnant, et la femme de la masse tout à fait odieuse.

Si l’esprit moderne, quel qu’il soit, est réticent à prendre la parole du Seigneur au pied de la lettre (c’est ce que j’entends dire), nous pouvons noter que le témoignage d’Isaïe sur le caractère des masses est très largement soutenu par une autorité gentille des plus respectable. Platon a vécu sous l’administration d’Eubulus à l’époque où Athènes était à son apogée de l’ère du jazz et de la paperasse, et il parle des masses athéniennes avec toute la ferveur d’Isaïe, allant jusqu’à les comparer à un troupeau de bêtes sauvages voraces. Curieusement, il applique également le mot « reste » d’Isaïe à la partie la plus digne de la société athénienne. « Il n’y a qu’un très petit reste », dit-il de ceux qui possèdent une puissance intellectuelle et une force de caractère salvatrices – trop petit, précisément comme pour la Judée, pour être d’une quelconque utilité contre la prépondérance ignorante et vicieuse des masses.

Mais Isaïe était prédicateur et Platon philosophe ; or nous considérons généralement que les prédicateurs et philosophes plutôt que des participants actifs du drame de la vie, en sont des observateurs passifs. Par conséquent, dans une affaire de ce genre, on pourrait soupçonner leur jugement de manquer de nuance, d’être un brin acerbe, voire saugrenu comme disent les Français. Faisons donc entrer un autre témoin qui était avant tout un homme d’affaires, quelqu’un dont le discernement ne peut pas faire l’objet de tels soupçons. Marc Aurèle était le dirigeant du plus vaste empire qui soit, et à ce titre, non seulement il avait bien observé l’homme de la masse romain, mais il avait eu affaire à lui 24 heures par jour pendant 18 ans. Ce qu’il en ignorait ne valait pas la peine d’être connu et ce qu’il en pensait est amplement documenté sur chacune des pages ou presque du petit carnet de notes qu’il griffonnait quotidiennement, et qu’il ne destinait à aucun autre regard que le sien.

Cette vision des masses est celle qui prédomine, il me semble, parmi les autorités antiques dont les écrits nous sont parvenus. Au XVIIIe siècle, cependant, certains philosophes européens ont répandu l’idée que l’homme de masse, à l’état naturel, n’est aucunement le genre d’individu que les autorités antérieures ont décrit, mais qu’il est, bien au contraire, un objet digne d’intérêt. Son fâcheux comportement n’est que l’effet de l’environnement, effet dont la « société » est, d’une certaine façon, responsable. Si seulement son environnement pouvait lui permettre de vivre selon ses propres principes alors il s’avérerait sans aucun doute un bon camarade ; et la meilleure façon de lui assurer un environnement plus favorable serait de le laisser le configurer lui-même. La Révolution française a agi tel un puissant tremplin pour cette idée, projetant son influence tous azimuts à travers l’Europe.

De ce côté-ci de l’océan, un nouveau continent tout entier se tenait fin prêt pour l’expérimentation à grande échelle de cette théorie. Il mettait à la disposition des masses toutes les ressources imaginables afin qu’elles puissent développer une civilisation à leur image. Il n’y avait là pas la moindre force issue des traditions à même de contester leur suprématie, ou susceptible de réfréner leur entreprise de dénigrement complet du Reste. Une immense richesse naturelle, une suprématie incontestée, une situation de quasi-isolement, une liberté à l’écart de tout risque d’ingérence extérieure et l’absence de toute crainte à ce sujet, et enfin, un siècle et demi de temps disponible – voici les avantages dont l’homme de masse a pu bénéficier pour donner naissance à une civilisation capable de ridiculiser les prédicateurs et philosophes antiques dans leur croyance que l’on peut rien attendre de substantiel de la masse, mais seulement du Reste.

Sa réussite est peu impressionnante. Au vu des preuves présentées à ce jour, il faut me semble-t-il reconnaître que les conceptions de l’homme de masse de ce que la vie a à offrir et de ce qu’il peut en exiger ne diffèrent guère de ce qu’elles étaient à l’époque d’Isaïe et de Platon ; tout comme les terribles conflits sociaux et autres convulsions où le mènent de telles perspectives sur la vie et ce qu’il en attend. Je ne veux cependant pas m’attarder là-dessus. Je tiens juste à observer que l’importance démesurée prise par les masses a apparemment complètement chassé de l’esprit des prophètes modernes toute idée d’une éventuelle mission tournée vers le Reste. C’est on ne peut plus normal, si l’on considère que les prédicateurs et philosophes antiques avaient effectivement tort, et que c’est en effet au cœur des masses que l’espoir ultime de l’humanité réside. Si, en revanche, le Seigneur, Isaïe, Platon et Marc Aurèle ont vu juste dans leur estimation de la valeur sociale relative des masses et du Reste, la situation diffère quelque peu. De plus, étant donné que malgré tous les avantages dont elles ont bénéficié les masses ont jusqu’à présent livré une image d’elles-mêmes passablement décourageante, il peut sembler opportun de réexaminer la question qui oppose ces deux courants de pensée.

III

Je ne donnerai pas suite cependant à cette suggestion, me contentant juste, comme je l’ai signalé, de faire remarquer qu’en l’état actuel, le travail d’Isaïe semble plutôt à la traîne. De nos jours, chaque porteur de message est, comme mon vénérable ami européen, désireux de le diffuser aux masses. Sa première, sa dernière et sa seule et unique pensée est d’obtenir l’adhésion et l’approbation des masses. Sa plus grande préoccupation est de réussir à formuler sa doctrine de façon à capturer l’attention et l’intérêt des masses. Cette attitude si exclusive et dévouée envers les masses nous rappelle le monstre troglodyte décrit par Platon, et la foule assidue à l’entrée de sa caverne, essayant de la manière la plus servile qui soit de l’apaiser et de gagner sa faveur, tentant d’interpréter ses bruits inarticulés, cherchant à découvrir ce qu’il désire, et lui offrant avec empressement toutes sortes de choses qu’elle estime pouvoir le combler.

Le nœud du problème ici concerne sa réaction par rapport à ladite mission. Elle lui impose de sophistiquer sa doctrine de façon opportuniste, ce qui en modifie profondément le caractère et la réduit à un simple placebo. Imaginez : vous êtes prédicateur et voulez attirer autant de fidèles que possible. Cela signifie que vous voulez adresser un appel aux foules ; cela implique à son tour d’adapter les termes de votre message au niveau intellectuel des masses et à leur caractère. Si vous êtes un éducateur en charge d’un collège, par exemple, vous souhaitez attirer autant d’étudiants que possible, et vous réduisez vos exigences en conséquence. Si maintenant vous êtes écrivain, vous cherchez à avoir de nombreux lecteurs ; si vous êtes éditeur, de nombreux acheteurs ; si vous êtes philosophe, de nombreux disciples ; si vous êtes réformateur, de nombreux convertis ; si vous êtes musicien, de nombreux auditeurs ; et ainsi de suite. Mais comme nous le constatons de toutes parts, la poursuite de tels désirs entraine systématiquement une altération si profonde du message prophétique par des banalités, qu’il n’a pour effet sur les masses que de les enfoncer davantage dans leurs péchés. Et pendant ce temps, le Reste, conscient de cette altération et lucide sur les désirs qui la motivent, tournent le dos au prophète. Ils lui resteront étranger ainsi qu’à son message.

Isaïe, en revanche, n’a pas travaillé sous de telles contraintes. Il prêchait aux masses seulement dans le sens où il prêchait publiquement. Quiconque voulait l’écouter pouvait le faire et chacun était libre de passer son chemin. Il savait que le Reste prêterait l’oreille ; et bien conscient qu’il n’y avait rien à attendre des masses, il ne leur a en rien adressé un quelconque appel spécifique, ni adapté son message à leur mesure de quelque manière que ce soit, se fichant éperdument de savoir s’ils l’écoutaient ou non. Comme le dirait un éditeur moderne, il ne se souciait ni de la diffusion ni de la publicité. Toutes ces obsessions complètement écartées, il était ainsi en mesure de faire de son mieux, sans crainte ni faveur, redevable uniquement à son auguste Patron.

Si le prophète ne se soucie guère de s’enrichir à travers sa mission ou d’en tirer une quelconque notoriété douteuse, on peut estimer, à partir des considérations précédentes, que servir le Reste est un bon travail. Une mission dans laquelle vous pouvez vraiment vous investir et faire de votre mieux sans songer aux résultats est un vrai travail ; alors que servir les masses n’est dans le meilleur des cas qu’une moitié de travail, compte tenu des conditions inexorables que les masses imposent à leurs serviteurs. Ils exigent que vous leur donniez ce qu’ils veulent, ils insistent, et ne se satisferont de rien d’autre ; et suivre leurs caprices, leurs changements irrationnels de fantaisie, leurs sautes d’humeur, est une affaire fastidieuse, sans parler du fait que ce qu’ils veulent à chaque instant ne sollicite en réalité que très peu ses ressources de prophétie. Le Reste, en revanche, ne veut que le meilleur de ce que vous avez, quoi que ce soit. Donnez-le-leur, et ils en sont satisfaits ; vous n’avez plus rien à craindre. Le prophète des masses américaines doit viser consciemment le plus bas dénominateur commun d’intellect, de goût et de caractère parmi 120 000 000 d’individus ; et c’est une tâche fort désagréable. Le prophète du Reste, en revanche, est dans la position enviable de Papa Haydn dans la maison du prince Esterhazy. Haydn n’avait qu’à composer sans cesse la meilleure musique dont il était capable, conscient du fait qu’elle serait comprise et appréciée par ceux pour qui il la produisait, et se moquant éperdument de ce que quiconque d’autre en penserait – et cela constitue un bon travail.

Néanmoins, dans un sens, comme je l’ai dit, ce travail n’est pas gratifiant. Si vous pouvez toucher la fantaisie des masses, et avoir la sagacité de toujours garder une longueur d’avance sur leurs caprices et leurs indécisions, servir les masses peut vous assurer de bons retours financiers et de bons retours en termes de cette notoriété qui se transmet de bouche à oreille :

Digito monstrari et dicier, Hic est! (« Être montré du doigt et qu’on dise, ‘C’est lui !' »)

Nous avons tous en tête d’innombrables politiciens, journalistes, dramaturges, romanciers et autres, qui se sont extrêmement bien débrouillés de la sorte. Prendre soin du Reste, en revanche, ne promet guère de telles récompenses. Un prophète du Reste ne s’enorgueillira pas des retours financiers de son travail, et il est peu probable qu’il en tire une grande renommée. Le cas d’Isaïe fait exception à cette deuxième règle, et il n’est pas le seul, mais ils ne sont pas nombreux.

On pourrait dès lors estimer que si se consacrer au Reste constitue certes un bon travail, cela n’est pas un travail particulièrement intéressant car c’est généralement très mal payé. J’ai quelques doutes à ce sujet. Il y a d’autres compensations à tirer d’un travail que l’argent et la notoriété, et certaines d’entre elles semblent suffisamment attrayantes. De nombreux emplois qui ne paient pas bien sont pourtant profondément intéressants, comme le travail d’étudiant chercheur en sciences, dit-on ; et le travail qui consiste à prendre soin du Reste me semble, de ce que j’ai pu en observé des années durant depuis mon siège là-haut dans les gradins, aussi intéressant que n’importe quel autre travail dans ce bas monde.

IV

Ce qui explique ceci, principalement, je crois, c’est que dans une société donnée, le Reste représente toujours une quantité largement inconnue. Vous ne savez pas et vous ne saurez jamais plus de deux choses le concernant. Vous pouvez être certain – absolument sûr – de ces deux choses mais il ne vous sera pas possible de faire la moindre supposition valable sur quoi que soit d’autre. Vous ne savez pas, et ne saurez jamais, qui sont le Reste, ce qu’ils font et ce qu’ils vont faire. Les deux choses, deux, pas une de plus, que vous savez sont les suivantes : premièrement, qu’ils existent ; deuxièmement, qu’ils vous trouveront. Mises à part ces deux certitudes, travailler pour le Reste signifie œuvrer dans une obscurité impénétrable, ce qui je dirais est précisément la condition la plus à même de susciter l’intérêt de tout prophète correctement doté de l’imagination, de la perspicacité et de la curiosité intellectuelle nécessaires à la poursuite réussie de son métier.

La fascination et la détresse de l’historien alors qu’il scrute la Judée d’Isaïe, l’Athènes de Platon, ou la Rome des Antonins, c’est l’espoir de découvrir et de mettre à nu le « substratum de la pensée juste et du bien-faire » dont il sait qu’il doit avoir existé quelque part dans ces sociétés car aucun type de vie collective ne peut perdurer sans. Ici et là, en des lieux multiples, il en trouve des signes captivants, comme dans l’Anthologie grecque, dans le recueil d’Aulu-Gelle, dans les poèmes d’Ausone, et dans le bref et touchant hommage, Bene merenti, rendu aux occupants inconnus des tombes romaines. Mais ceux-ci sont vagues et fragmentaires ; ils ne le mènent nulle part dans sa recherche d’une sorte de mesure sur ce substratum, et témoignent simplement de ce qu’il savait déjà a priori – que le substratum existait quelque part. Où se trouvait-il ? Quelle était donc sa substance ? Quelle était sa force d’affirmation et de résistance – sur tous ces points, ils restent muets.

De même, lorsque l’historien à venir examinera dans 200 ou 2000 ans les témoignages disponibles sur la qualité de notre civilisation, tentant de réunir des preuves claires et convaincantes sur le substratum de la pensée juste et du bien-faire qui a dû exister ici, il aura un mal de fou à le trouver. Lorsqu’il aura rassemblé tout ce qu’il peut faisant au passage un minimum de concessions sur le caractère confus et spéculatif des motivations, tristement il reconnaîtra que son résultat net est tout simplement nul. Un Reste était présent ici, œuvrant à la construction d’un substrat tels des organismes coralliens ; cela, il le sait bien, mais il ne trouvera rien susceptible de le mettre sur la piste de qui ils étaient, où et combien ils étaient, et à quoi ressemblait leur travail.

Sur ce point également, le prophète contemporain en sait précisément autant et aussi peu que l’historien du futur ; et c’est, je le répète, ce qui rend son travail si profondément intéressant à mes yeux. L’un des épisodes les plus évocateurs racontés dans la Bible est celui de la tentative d’un prophète – la seule du genre dans les annales, je crois – de dénombrer le Reste. Élie avait fui la persécution dans le désert, où le Seigneur l’ayant bientôt rattrapé lui demanda ce qu’il faisait là si loin de son travail.

Il répondit qu’il avait pris la fuite, non pas en lâche, mais bien parce que tous représentants du Reste avaient été tués, sauf lui. Il s’était échappé de justesse. Désormais le seul et dernier membre du Reste, si on parvenait à le tuer, la Vraie Foi s’éteindrait. Le Seigneur lui répondit qu’il ne devait pas s’inquiéter de cela, car même en son absence, la Vraie Foi pourrait probablement se débrouiller au besoin.

« Et en ce qui concerne vos chiffres sur le Reste », dit-il, « je peux vous dire qu’ils sont 7 000 là-bas en Israël dont il semble que vous n’ayez pas entendu parler, mais croyez-moi sur parole : ils sont là. »

À cette époque, la population d’Israël ne dépassait probablement pas le million ; et pour n’importe quel prophète un Reste de 7 000 sur un million représente un pourcentage très encourageant. Avec 7 000 garçons à ses côtés, Élie n’avait de fait aucune de raison de se sentir seul ; voilà accessoirement un sujet sur lequel tout prophète moderne du Reste pourrait méditer quand il a le cafard. Mais le point clé ici est que si le prophète Élie n’est pas parvenu à une estimation du nombre de Restants plus précise que celle qu’il a produite en se trompant de pas moins de 7 000, quiconque d’autre s’attaquant au problème ne ferait que perdre son temps.

L’autre certitude que le prophète du Reste peut garder en tout temps est que ses représentants le trouveront. Il peut compter là-dessus avec une assurance absolue. Ils le trouveront sans qu’il ne fasse la moindre chose à cet effet ; en fait, s’il essaie d’y faire quelque chose, il est presque certain de les décourager. Il n’a ni besoin de les rechercher ni de recourir à des stratagèmes publicitaires pour attirer leur attention. S’il est prédicateur ou conférencier public, par exemple, il peut être tout à fait indifférent à se montrer lors de réceptions, à faire imprimer sa photo dans les journaux, ou à fournir du contenu autobiographique. S’il est écrivain, il n’a nul besoin de se rendre à des réunions mondaines, de signer des livres en gros, ou de s’engager dans un rapport de franc-maçonnerie spécieux avec les critiques. Tout cela et j’en passe s’inscrit dans la routine établie nécessaire au prophète des masses : c’est, et cela doit être une composante de la grande technique générale permettant d’attirer l’oreille de l’homme de masse – ou comme l’exprime notre excellent et vif publiciste, M. H.L. Mencken, la technique de « boob bumping ». Le prophète du Reste ne dépend pas de cette technique. Il peut demeurer tout à fait certain que le Restant saura trouver son chemin jusqu’à lui sans le moindre artifice ; non seulement cela, mais aussi que s’ils le trouvent en train d’user de tels artifices, comme je l’ai indiqué, ils flaireront le piège et s’éloigneront à coup sûr.

Cette certitude que le Reste le trouvera laisse toutefois le prophète dans la plus grande ignorance et dans l’incapacité de faire la moindre estimation concernant le Reste car, comme dans le cas d’Élie, il continue à ignorer l’identité de qui ceux qui l’ont trouvé, où ils se trouvent et combien ils sont. Ils ne lui ont adressé aucun courrier pour le lui indiquer, comme le feraient les fans de vedettes d’Hollywood. Ils ne cherchent pas à le rencontrer et ne s’attachent pas à sa personne. Ce n’est pas leur genre. Son message, ils le reçoivent un peu à la manière dont les conducteurs prennent les indications sur un panneau de signalisation routière – c’est-à-dire, en engageant très peu de réflexion à propos du panneau, si ce n’est un sentiment heureux de gratitude à le trouver là, et en concentrant toute leur réflexion sur les indications elles-mêmes.

Cette attitude impersonnelle du Reste rehausse merveilleusement l’intérêt du travail du prophète imaginatif. De temps en temps, juste assez souvent pour maintenir sa curiosité intellectuelle en bon état de marche, il tombera de façon tout à fait accidentelle sur un reflet précis de son propre message dans un lieu inattendu. De tels moments de détente lui offrent le loisir de se livrer à des spéculations agréables sur le sentier que son message a bien pu prendre avant d’atteindre ce lieu particulier, et sur ce qu’il en est advenu à partir de là. Les cas les plus intéressants de tous, ah si seulement on pouvait les élucider (cela dit on peut toujours spéculer à leur sujet), sont les cas où le destinataire lui-même ne sait plus ni où ni quand ni de qui il a reçu le message – ou même ces cas où, comme cela arrive parfois, le destinataire a oublié qu’il l’a reçu quelque part et s’imagine que cette idée a germé en lui.

De tels cas ne sont sans doute pas si rares, car, sans pour autant prétendre nous inscrire parmi le Reste, tous nous nous souvenons sans doute nous être soudainement trouvés sous l’influence d’une idée dont nous ne pouvions pas identifier la source. « Cela nous est venu après coup », dit-on alors, pour signifier que nous en sommes seulement devenus conscients après que cette idée ne se soit pleinement déployée dans nos esprits, nous laissant tout à fait ignorants de quand, comment et par quel moyen elle fut plantée là et s’est mise à y germer. Il semble très probable que le message du prophète emprunte souvent un tel chemin avec le Reste.

Si, par exemple, vous êtes écrivain, orateur ou prédicateur, vous émettez une idée qui se loge dans l’Unbewußtsein, dans l’inconscient d’un membre occasionnel du Reste où elle y demeure profondément ancrée. Pendant un certain temps, elle est inerte; puis elle commence à s’agiter et à s’envenimer jusqu’à ce qu’elle envahisse finalement l’esprit conscient de l’homme et le corrompe pourrait-on dire. Il a pendant tout ce temps complètement oublié comment il en est venu à cette idée en premier lieu, et il s’imagine même peut-être l’avoir inventée ; et dans de telles circonstances, la chose la plus fascinante est que vous ignorez totalement ce que la pression de cette idée va le pousser à faire.

Voici les raisons pour lesquelles le travail d’Isaïe me semble non seulement bon mais aussi extrêmement intéressant; particulièrement de nos jours où personne ne s’y consacre. Si j’étais jeune et que je m’étais mis en tête de m’engager dans la voie prophétique, j’opterais certainement pour cette branche-ci du métier ; et je recommande donc à quiconque dans cette position de poursuivre cette branche professionnelle sans la moindre hésitation. Elle offre un champ ouvert, sans la moindre concurrence ; et notre civilisation néglige et rejette le Reste à tel point que celui que s’engage avec pour seul objectif de le servir est susceptible de servir tout le marché existant.

Même en supposant qu’il y ait un quelconque salut social à extraire des masses, ou que le témoignage de l’histoire sur leur valeur sociale ait été excessivement généralisé et qu’il nous plonge dans un désespoir démesuré, il nous faut toutefois réaliser, je crois, que les masses comptent déjà bien assez de prophètes. Même en admettant qu’au regard de l’histoire, l’espoir de la race humaine ne soit pas exclusivement centré sur le Reste, il faut reconnaître que la valeur sociale de ce dernier est telle qu’elle mérite qu’on lui accorde une certaine dose d’encouragement prophétique et de consolation, et que notre civilisation ne leur en accorde aucune. Chaque voix prophétique s’adresse aux masses, et à elles seules ; la voix de la chaire, la voix de l’éducation, la voix de la politique, de la littérature, du théâtre, du journalisme – toutes sont dirigées exclusivement vers les masses, et elles rassemblent les masses dans la direction qu’elles prennent.

On pourrait donc suggérer aux aspirants prophètes aspirants qu’ils se tournent vers un autre domaine. Sat patriae Priamoque datum – [On a assez donnné !] Toute obligation de ce type due aux masses est déjà monstrueusement surpayée. Tant que les masses continueront à élever le tabernacle de Moloch et Chiun, leurs images, et à suivre l’étoile de leur dieu Buncombe, elles ne manqueront pas de prophètes pour leur indiquer la voie menant à la Vie Plus Abondante ; et donc quelques-uns de ceux qui ressentent l’afflatus, le souffle prophétique feraient mieux de se consacrer au service du Reste. C’est un bon travail, un travail intéressant, beaucoup plus intéressant que de servir les masses ; et en outre, c’est le seul travail dans toute notre civilisation, autant que je sache, dans le champ d’action est parfaitement vierge.